���ʂ̌`�ɂ���ďȃG�l�K������

�@�@�@�@�@�@�@�@���ʌ`�����قȂ�Z��ŁA�����ȃG�l�K���Ƃ���Y�f�F��K���ɑ���v�l���ǂ��ς��̂��A

�@�@�@�@�@�@�@�@�ǂ�قlje������̂����Ă�������Ɍ��ؓ��e�ł��B�i�ؑ��ݗ��������āj

�@�@�@�@�@�@�@�@�`���u��ɁA�����ȃG�l�K����2013�N10��1���{�s��2015�N4���P�����S�{�s�ɂȂ��̂ˁv

�@�@�@�@�@�@�@�@�a���u�E�E�E�E�E��N���̃u�����N�́H�v

�@�@�@�@�@�@�@�@�`���u�����O�̏ȃG�l�v�Z�Ƃ��o�ߑ[�u�Ə����Ă���ˁA���܂Ōv�Z�\�t�g�Ƃ���������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ɩ����s���Ă��邩�炻�̑[�u�Ȃ̂��낤�ˁv

�@�@�@�@�@�@�@�@�a���u�}�j���A���~�b�V�����ƃI�[�g�}�Ƌ��̈Ⴂ���v

�@�@�@�@�@�@�@�@�`���u�E�E�E�E�E�E�f�M�̍l�����������ʐϓ����肾�����̂��A�O��\�ʐϓ�����ƕς���Ă���̂ŁA

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�M�����W���p�l����O�畽�ϔM�ї����t�l�ɕς���āA�������瓦����M�������A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ʐϓ�����ŁA����ɍ��E����Ă����̂��A�O��i�O�ǁE�V��E�����E���E��b���j��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ύX���ꂽ�Ƃ��������ˁB�v

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�a���u�ߋ��̎��́A�킽�����ɂ͊W�Ȃ����A����Łv

�@�@�@�@�@�@�@�@�`���u��Y�f�F��Z��ɂ��Ă��b����ƁA�i�����Q�T�N��j�n��敪���U�������̂��W�敪��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ו�������āA�D�y���Ɓ@�Q�n��ɊY������i�ʂ̊�l�ł������T���ɓ����j

�@�@�@�@�@�@�@�@�a���u�k�C���̒��ł������̌������͂��Ȃ�Ⴂ���������̂ɍ��܂œ����������̂��[�v

�@�@�@�@�@�@�@�@�`���u�A���A�敪�������ꂽ���ǁA�K�����l�͂P�n����Q�n��������Ȃ�ł����v

�@�@�@�@�@�@�@�@�a���u�E�E�E�����A�ӂ�Ă����H�v

�@�@�@�@�@�@�@�@�`���u�R�}���}�X�B�B�v

�@�@�@�@�@�@�@�@�`���u����̌��́A��Y�f�K���ɑ���v�l�����ʌ`��ɂĂǂ��ω�����̂��A�ł��v

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�����ŕK�v�Ȑ��l�i�O�琫�\�G�O�畽�ϔM�ї����ta�l�A�ꎟ�G�l���M�[�����ʁj��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ʐς̓������ʂɂĊO��i�O�ǂ̂݁j�̈قȂ�R�^�C�v�̐��l���o���Č����Ă݂܂��B�v

�@�@�@�@�@�@�@�@A���u�����܂ł��ݒ肵���Ȃ��ł̂R�^�C�v�݂̂ł�����A����ɂ���Ă܁A�A�A

�@�@�@�@�@�@�@�@B���u�N���ɐӂ߂���킯�H�v

�@�@�@�@�@�@�@�@A���u�ł́A�����܂��B�v

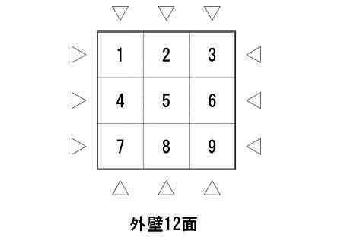

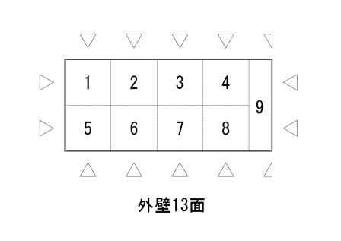

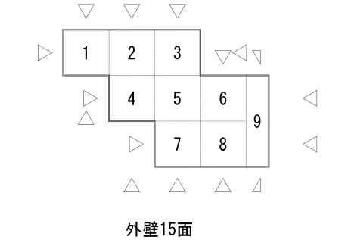

�@�@�@�@�@�@�@�@A���u���}�ɓ��ʐς̕��ʐ}������܂��A�ʐςɂ��ĂX�O�w�C�z�[���[�g�����x�A�X�}�X�ڂł��B

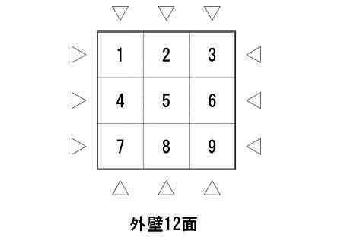

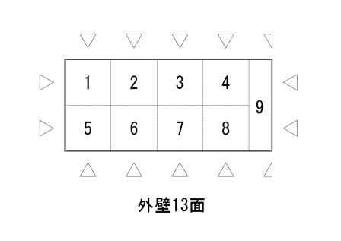

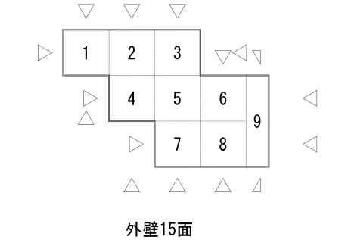

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�`��ɂ��A�O�J�x���P�Q�ʁE�P�R�ʁE�P�T�ʂƈقȂ��Ă��܂�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̔䗦��1.0��1.1��1.25�@�i�P�������A�Q���T�������j�ƂȂ�܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@1.0�^�C�v�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@1.1�^�C�v�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@1.25�^�C�v

�@

�@ �@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@A���u�f�M���@�͐F�X����܂����A�����͗����āA���J�������������Ōv�Z���ʂ̐��l���ڂ��܂��ƁA

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@1.0�^�C�v�G0.32W/��2�EK�@1.1�^�C�v0.33�@1.25�^�C�v0.35�@�ƂȂ�܂����B�v

�@�@�@�@�@�@�@�@B���u���l�̑卷���Ȃ��̂����A�킩��܂���ȁ[�A�v�Z���͌����Ȃ��H�v

�@�@�@�@�@�@�@�@A���u�ǂ����A�v

�@�@�@�@�@�@�@�@B���u�E�E�E�E�ރB�[�[�[�[�A���������ł��v

�@�@�@�@�@�@�@�@A���u��Y�f�Z��̂Q�n��F��K����0.�S6W/��2�EK�ȉ��ƂȂ��Ă��܂�����A���̒f�M���@�őS�^�C�v��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�K���ƂȂ�܂��A����������č��f�M�ƌĂ��d�l�ł͂���܂���B�v

�@�@�@�@�@�@�@�@B���u���l���卷�Ȃ����`�e������͔̂��X������̂��v

�@�@�@�@�@�@�@�@A���u�܂����͏I����ĂȂ��̂ł��v

�@�@�@�@�@�@�@�@A���u���Ɉꎟ�G�l���M�[����ʂ̌v�Z�ݒ�ݔ��@�퓙�ł���Ă݂܂��v

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�[�E��[�E�����E�Ɩ��E���C�E���̑��ł�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������ݒ���e�͌f�ڒv���܂��A�e�^�C�v���ׂē������ł���Ă��܂��v

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ȉ��v�Z���ʂł����A��Y�f�Z��͏ȃG�l��̂P�O�����Ⴂ���Ƃ��K�v�����B

1.0�^�C�v

1.0�^�C�v

1.1�^�C�v

1.1�^�C�v

1.25�^�C�v

1.25�^�C�v

�@�@�@�@�@�@�@�@B���u���������P�����܂����A����Ɛ����̈Ⴄ�ꏊ�̌��ʒu�ň�ۂ�����Ă����ˁv

�@�@�@�@�@�@�@�@A���u1.25�^�C�v�͂��̂܂܂��ƁA��Y�f�Z��̔F��͎��܂���v

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�ݔ��@��̕ύX�Ƃ��A�f�M�d�l�̒lj��[�u�Ƃ��Ō����������Ȃ���Ȃ�܂���v

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�����ł��܂��A�A�S�z���Q�z���A�A���ł̉e���������łĂ��܂����v

�@�@�@�@�@�@�@�@A���u1.25�^�C�v�ɊO�Ǖt���f�M�ނ�lj����ĊO�琫�\�A�b�v���Čv�Z���Ȃ����Ă݂�����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O�畽�ϔM�ї����@0.3�@W/��2�EK���@1.0�^�C�v�@0.32�@�ƂȂ�܂����B�v

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ꎟ�G�l���M�[�Z�o�ɉe���̂���@�P�ʉ��x��������̊O��M�����ʂ�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@1.25�^�C�v�@89.7W/K�@���@�@85.8W/K�@1.0�^�C�v

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�t���f�M����j�@�@�@�@�@�@�@�@�i�t���f�M�Ȃ��j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ƂȂ�`���i���ʐςɑ���O��̔䗦�j�f�M�d�l�̃A�b�v�ɂđΉ������P�[�X��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ƂȂ�܂����B

�@1.25�^�C�v�t���f�M

�@1.25�^�C�v�t���f�M

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̂��Ƃ́A���ʌ`��̎��R�x�𐧌����錟�ł͂���܂���A�����݂̂��S�n�悢��Ԃ�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���܂��ׂ����Ȃ��A�s���ɂȂ�ł��낤�����f�M�ɂ��L�т₩�ȋ����A�������ɂ��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�J�����́A�ȃG�l�̊T�O�̒��ɂ͂Ȃ��̂ł��B

�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@A���u�����V�䍂���A�N�̉Ƃ͂Q���P�O�����i�@�Œ�K���l�j������Ηǂ��Ȃ��H

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ɠ����ŁA�w�@�Ⴂ���A�l�b�v

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@B���u�����ā[�A�g���̍��������ƌ������Ă��]�C�v

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����؎��̂͂܂��߂ɂ���Ă���܂��A����ł��B

�@

�@ �@

�@

1.0�^�C�v

1.0�^�C�v 1.1�^�C�v

1.1�^�C�v 1.25�^�C�v

1.25�^�C�v �@1.25�^�C�v�t���f�M

�@1.25�^�C�v�t���f�M